Por Valentina Oropeza

—¿Cómo te llamas?

—Veinticinco.

—¿Cuál es tu número de teléfono?

—Veinticinco.

—¿Con quién viniste?

—Veinticinco.

La paciente se levantaba, se sentaba. Cuando Montserrat Barrios vio aquel desvarío, entendió que estaba frente a un caso de malaria cerebral. Si la paciente caía en coma, corría el riesgo de morir. Montserrat comenzó dos días antes una pasantía como bioanalista en el Centro para Estudios de Malaria, uno de los laboratorios más importantes de investigación de paludismo en Venezuela. Malaria y paludismo nombran lo mismo: una enfermedad infecciosa que tiene cura pero mata si no se trata bien y a tiempo.

Era la primera vez que Montserrat veía un caso de malaria grave. Le pidió a la paciente que se sentara y se quedara quieta, sin saber cuánto de la instrucción podía comprender. Le pinchó el lóbulo de la oreja derecha y cuando salió la gota de sangre, apretó un portaobjeto contra el lóbulo hasta que obtuvo tres gotas en la parte superior y una más abajo. La malaria se transmite por la picadura del mosquito Anopheles, que inocula en la sangre un parásito llamado Plasmodium. Montserrat unió las tres gotas de arriba en un círculo para ver en el microscopio si había Plasmodium en la sangre. Esa prueba de diagnóstico se denomina gota gruesa. Una vez que vio los parásitos, examinó la gota de abajo, que había extendido en el portaobjeto, para corroborar que la paciente estaba infectada con falciparum, la especie mortal del Plasmodium. En 2017 hubo 435.000 muertes por malaria en el mundo. La mayoría de ellas ocurrió en África y casi todos los pacientes fallecieron por Plasmodium falciparum.

Un bioanalista prepara una gota gruesa y extendido para diagnosticar la malaria en el Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales “Simón Bolívar” en Puerto Ayacucho.

Un bioanalista prepara una gota gruesa y extendido para diagnosticar la malaria en el Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales “Simón Bolívar” en Puerto Ayacucho.

Apenas confirmó el diagnóstico, Montserrat llamó a su jefe, el doctor Oscar Noya González, un médico parasitólogo que había dirigido el Centro para Estudios de Malaria durante casi treinta años. Mientras la ciencia define a los parásitos como organismos que se alimentan a expensas de un huésped, Noya los veía como “enemigos inteligentes”. De todos los parásitos que infectan al ser humano, el Plasmodium era su principal enemigo.

Una vez que entra en el cuerpo, el Plasmodium fluye por la sangre, se aloja en el hígado y se reproduce dentro de los glóbulos rojos hasta que estallan. Los científicos han debatido durante años si el primer mosquito infectado con Plasmodium que picó al hombre se contagió de un ave o de un ancestro primate. Un estudio publicado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos indica que el Plasmodium falciparum proviene de otro parásito (Plasmodium reichenowi) que contagiaba a los chimpancés en África. Un mosquito Anopheles picó a un primate, se infectó y luego picó a un hombre, que quince días después tuvo escalofríos, fiebre y sudores, un ciclo que siempre evoluciona en ese orden y puede hacer colapsar órganos como el cerebro.

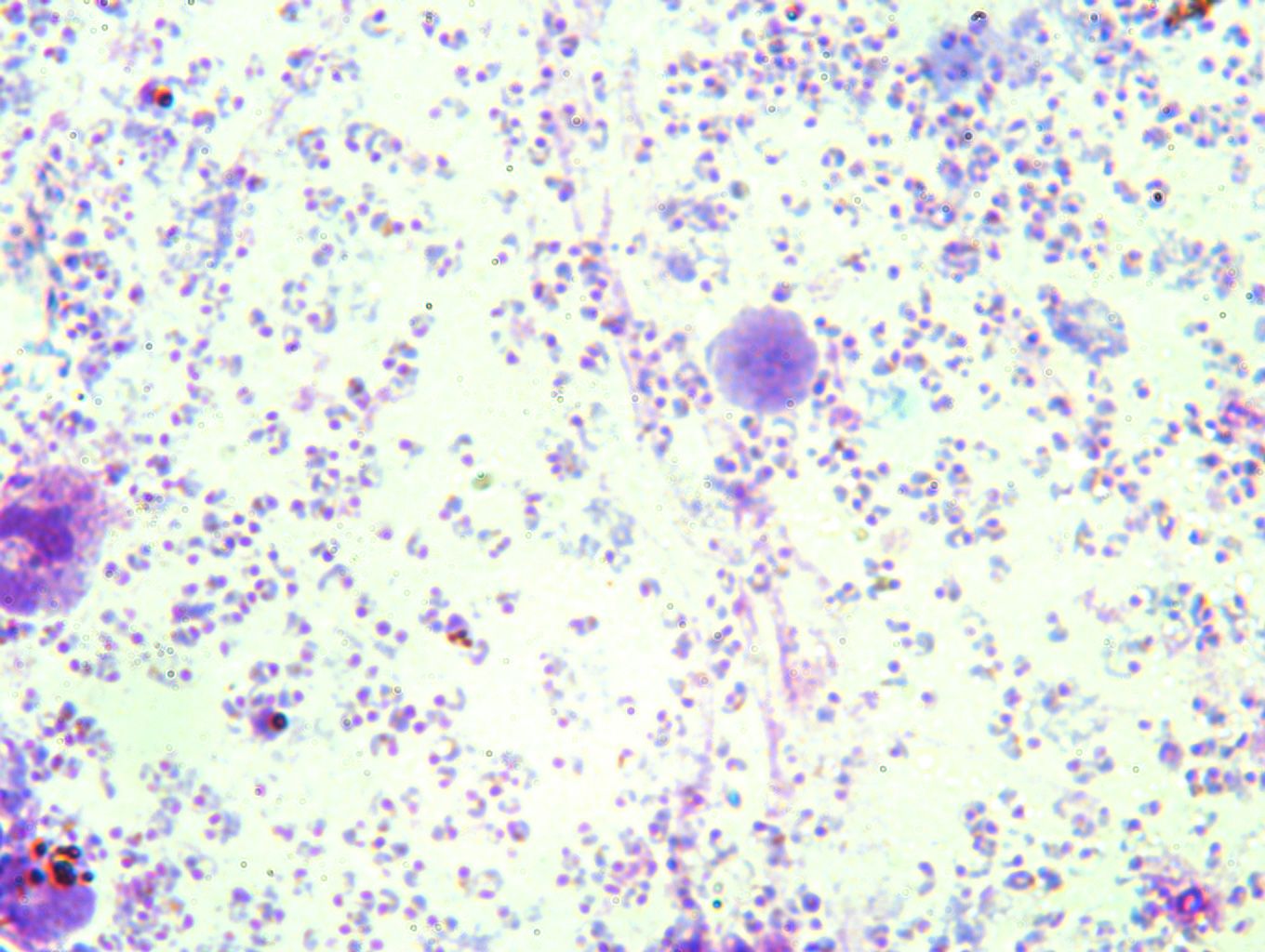

Muestra de sangre bajo el microscopio de un paciente con malaria grave en el Centro para Estudios de Malaria.

Muestra de sangre bajo el microscopio de un paciente con malaria grave en el Centro para Estudios de Malaria.

El macho y la hembra del Anopheles se alimentan con néctar para absorber azúcar y obtener energía. Solo la hembra chupa sangre para captar las proteínas que necesitan los huevos. Una hembra Anopheles vive entre 7 y 14 días y pone alrededor de quinientos huevos que flotan como embarcaciones en la superficie de aguas estancadas. Cuando reciben el calor del sol, eclosionan y se vuelven larvas. En una o dos semanas les crecen alas, patas, tórax, abdomen y antenas, dentro de una cápsula llamada pupa. Cuando la pupa se rompe, nace un Anopheles con capacidad de percibir el aliento, el sudor y los olores corporales de los humanos o los animales que le proveerán alimento. Distingue colores, diferencia los cuerpos cálidos de los fríos, y recuerda el lugar donde comió por última vez, para regresar y buscar más alimento, explica el biólogo Fredros Okumu, director de ciencia del Instituto de Salud de Ifakara en Tanzania.

El doctor Noya mandó a hospitalizar a la paciente de inmediato y le inyectaron los antimaláricos. Si no existe la amenaza de muerte, se suministra el tratamiento en pastillas. Cuando la paciente recuperó la conciencia, el doctor Noya le preguntó si había estado en Bolívar. Respondió que sí. Le preguntó por qué viajó y dijo que había trabajado como prostituta en una mina. Su esposo no creía lo que escuchaba.

En Guayana se extrae el oro de Venezuela y es el principal foco de contagio de malaria en América. Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro integran esta región, la porción venezolana de la Amazonía. Es la mayor reserva potencial de minerales del mundo, cimentada en las tierras emergidas más antiguas del planeta. Guayana es la encarnación moderna de El Dorado, una ciudad mítica que los conquistadores españoles buscaron en Suramérica a partir del siglo XVI. La leyenda decía que un rey se cubría con polvo de oro durante una ceremonia en la Laguna de Guatavita, en la cordillera oriental de Colombia, a más de 70 kilómetros de Bogotá. A medida que la colonización avanzó, el sueño de un reino dorado se trasladó hacia la Amazonía.

El Centro para Estudios de Malaria estaba en la Ciudad Universitaria en Caracas pero la mayoría de los pacientes venían de las minas de oro de Bolívar cuando Montserrat empezó pasantías, en enero de 2018. Pasó de ser un laboratorio de investigación a un centro asistencial en diez años. En 2007 recibían tres pacientes a la semana. En 2017 atendían 40 al día. Luz Marina Mendoza abría las puertas del laboratorio a las siete de la mañana para recoger los datos de los pacientes: nombre y apellido, edad, oficio, visita a lugares endémicos. Vivía en los Valles del Tuy y se levantaba a las tres y media de la mañana para llegar a tiempo al laboratorio. Los bioanalistas tomaban las muestras de sangre y las veían en el microscopio. Una vez que tenían el resultado, Noya examinaba al paciente y lo interrogaba para saber dónde se había contagiado y si tenía alguna condición que le impidiera tomar antimaláricos.

Si venían de las minas, las mujeres entrevistadas por Luz Marina decían que trabajaban como cocineras. Nunca como prostitutas. Al doctor sí le confesaban que venían de las “currutelas”, los burdeles de las minas. Durante una consulta, una muchacha le contó que trabajó con una amiga en una currutela un sábado por la noche. Al día siguiente, la amiga no estaba. Cuando preguntó por ella, le dijeron que la habían picado en pedazos y habían tirado sus restos en un pantano. La chica huyó y nunca más supo de su amiga. Algunas pacientes le preguntaban al doctor cómo curar llagas en los genitales o aliviar el ardor al orinar. Ranellys, una paciente de 28 años que se infectó cuando estaba embarazada, llegó al Centro para Estudios de Malaria con su bebé en brazos dos semanas después del nacimiento. Sin importar que tuviera o no la infección, los primos de la recién nacida la llamaban Malaria.

Muchos hombres decían que eran choferes o comerciantes en Bolívar, no mineros. Temían que los jefes de las minas se enteraran de que habían dado información en Caracas. Al doctor le contaban que el tratamiento contra el paludismo costaba “grama y media de oro” en las minas, así que preferían pasar la fiebre en un autobús hasta Caracas para recibir el tratamiento, que el Estado debe distribuir gratuitamente según las leyes venezolanas.

Nadie pudo explicar el origen del paludismo durante cuatro milenios. Era una peste que diezmaba ejércitos y debilitaba a los campesinos en zonas cálidas y húmedas. En la India antigua atribuían la malaria a Takman, el demonio de la fiebre. En Roma contaban que el papa Silvestre I había domado a un dragón que representaba la enfermedad. Lo encerró en una cueva debajo de Roma, donde el dragón respiraba un “mal aire”. Los científicos del Medioevo italiano transformaron la historia en una hipótesis que definió al paludismo como una enfermedad miasmática, causada por los vapores fétidos de los pantanos. La llamaron malaria para aludir al “mal aire” y paludismo en referencia a los paludis, pantanos en latín.

En 1880, el médico y militar francés Charles Louis Alphonse Laveran descubrió que un parásito causaba la enfermedad cuando vio flagelos que se movían dentro de los glóbulos rojos en las muestras de sangre de soldados febriles. A finales del siglo XIX, el investigador británico Ronald Ross demostró que el parásito se transmitía por la picadura del Anopheles, en lugar de los vapores malignos de los pantanos. Cada uno recibió el Premio Nobel de Medicina por sus hallazgos. En 1900, la transmisión del paludismo estaba tan extendida en el mundo que Groenlandia y Mongolia eran los únicos países donde no había malaria.

El paludismo era la principal causa de muerte en Venezuela. Cuando se creó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en 1936, un tercio de la población estaba infectada y morían alrededor de 10.000 personas al año. El Congreso promulgó la Ley de Defensa contra el Paludismo; es la ley vigente más antigua del país. El gobierno le encomendó al doctor Arnoldo Gabaldón la creación del primer servicio nacional antimalárico desde la Dirección Especial de Malariología. No había experiencia ni personal formado para acometer la tarea. Gabaldón tenía que construir una institución.

Había malaria en la costa, los valles de la cordillera, Guayana y los Llanos, donde moría más gente de la que nacía. Los estados sin paludismo eran “islas” en un “mar malárico”, decía Gabaldón. Los médicos encontraban tres especies de Plasmodium en Venezuela: vivax, la más común en el mundo; falciparum, que puede causar la muerte y malariae, la menos frecuente.

El enfermo palúdico se quedaba sin fuerzas, confinado a la cama. Las familias en el campo morían de hambre porque ningún miembro podía trabajar. La esperanza de vida promedio era de 37 años. En uno de esos recorridos, un paciente le dijo al doctor Enrique Tejera, el primer ministro de Sanidad de Venezuela, que vivía en un pueblo de sangre aguada: clara, debilitada y sin cuerpo, después de que el Plasmodium destruía los glóbulos rojos.

El comando central de la lucha antimalárica se instaló en Maracay, en una edificación estilo colonial que el doctor Gabaldón ordenó construir. Operar en una ciudad endémica investía a Malariología de legitimidad a través del ejemplo. Gabaldón diseñó cursos para entrenar a visitadores urbanos y rurales en el diagnóstico de la malaria, armó un departamento de ingeniería sanitaria y convocó a los ciudadanos a repartir quinina voluntariamente.

La Dirección Especial de Malariología se instaló en una casa de estilo colonial construida en Maracay.

La Dirección Especial de Malariología se instaló en una casa de estilo colonial construida en Maracay.

La quinina es el principal componente de antimaláricos como la primaquina y la cloroquina. Quinina proviene de la palabra quina, que significa “corteza” en quechua. Los Incas en la Amazonía peruana descubrieron que la corteza del árbol de quina curaba la fiebre y la llamaban quina-quina, corteza de cortezas. Los ingleses añadieron soda a la quina y crearon el gin tonic para prevenir el paludismo. Winston Churchill dijo alguna vez que el gin tonic había salvado más vidas y mentes inglesas que todos los médicos del imperio. La artemisinina es un compuesto fundamental para tratar al Plasmodium falciparum. Bajo un programa de investigación creado por Mao Zedong en los sesenta, la científica china Tu Youyou descubrió que la hierba artemisia annua destruía al falciparum. En 2015 ganó el Premio Nobel de Medicina.

A partir de 1945, Gabaldón roció las viviendas de zonas maláricas con dicloro difenil tricloroetano o DDT, un insecticida experimental fabricado en Estados Unidos. Después de que el Anopheles pica, se posa en las paredes y orina la parte líquida de la sangre para perder peso y seguir volando. El DDT impregnaba las patas del mosquito, dañaba su sistema nervioso y lo aniquilaba. Así cortaron un ciclo biológico milenario. La estrategia llevó la transmisión de malaria a mínimos históricos a finales de los cincuenta. En 1961, la OMS certificó a Venezuela como el primer país en eliminar la malaria en un territorio mayor a 400.000 kilómetros cuadrados, antes que Estados Unidos, Europa y la Unión Soviética.

Malariología centralizó la vigilancia y el control epidemiológico del paludismo en Venezuela. Ser un país tropical, con temperaturas ideales para que se reprodujeran los mosquitos y los parásitos, obligaba a monitorear los brotes continuamente. Cuando los venezolanos dejaron de enfermarse y morir de paludismo, comenzaron a estudiar, sembrar y trabajar en la industria petrolera. Doblegar la malaria ayudó a que Venezuela entrara en la modernidad.

Un brote de malaria en Guaniamo, el mayor yacimiento de diamantes de Venezuela ubicado en Bolívar, fue la primera advertencia de que la minería podía complicar el control de la enfermedad en el sur del país en 1970. Gabaldón dijo entonces que la malaria en Guayana era “inabordable” por las dificultades para penetrar la selva y llegar a los afectados. Ese año, el Estado fundó Minerven para industrializar la producción de oro y explotar los yacimientos del municipio El Callao en Bolívar.

Después de unos sesenta años de estabilidad cambiaria, la primera devaluación del bolívar en 1983 inauguró una etapa de recrudecimiento de la pobreza y cambió el mapa endémico de Venezuela. Muchos confiaron en la fantasía del dinero fácil por la extracción de oro y se fueron a trabajar en minas a cielo abierto en zonas boscosas y selváticas plagadas de Anopheles. En poco tiempo la malaria de las minas se esparció por Bolívar y disparó el contagio a 30.000 casos. Una cifra sin precedentes. La transmisión aumentó 157% entre 1987 y 1988. Ese año la gobernación, el Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) firmaron un “Convenio Antimalárico” para cooperar en la contención de la epidemia. La industria minera estatal no podía prosperar si sus trabajadores se enfermaban de paludismo. Cuatro años después de firmar el acuerdo, la transmisión bajó en 53,6%.

El doctor Gabaldón fundó el Centro para Estudios de Malaria en los setenta para investigar la infección en aves después de jubilarse de la administración pública. Allí trabajó junto con el doctor Noya, quien había hecho un doctorado en Medicina Tropical y Parasitología Médica de la Universidad del estado de Luisiana en Estados Unidos. Estudió el pregrado en la Escuela de Medicina Luis Razetti de la Universidad Central de Venezuela.

El doctor Arnoldo Gabaldón diseñó la estrategia para eliminar la malaria en Venezuela.

El doctor Arnoldo Gabaldón diseñó la estrategia para eliminar la malaria en Venezuela.

Ya casi en sus ochenta años, el doctor Gabaldón buscaba nuevas formas de combatir la malaria mientras la minería crecía en Guayana. Le propuso al doctor Noya que invitara al inmunólogo colombiano Manuel Elkin Patarroyo, director del Instituto de Inmunología de Colombia, como conferencista del Congreso Latinoamericano de Infectología en Caracas para que presentara la SPf66, la primera vacuna antimalárica hecha químicamente (sintética) que había dado resultados positivos en experimentos con monos y soldados del ejército colombiano. En un auditorio del Hotel Caracas Hilton, el doctor Gabaldón lo escuchaba atento en primera fila. Patarroyo contó cómo había creado la vacuna, cómo la había probado en “monos lechuza” (Aotus nancymaae) en la Amazonía colombiana y cómo habían iniciado ensayos clínicos con soldados colombianos que demostraban la inocuidad y eficacia de la vacuna para prevenir el contagio. En vista de que el Ministerio de Salud colombiano no había autorizado a Patarroyo para probarla en civiles, al final de la presentación, el doctor Gabaldón le propuso que lo hiciera en Venezuela y lo invitó a reunirse al día siguiente, a las nueve de la mañana.

Antes de ir a la entrevista, Patarroyo le pidió a Noya que lo llevara al Panteón Nacional. Admiraba a Simón Bolívar y quería conocer su tumba. Noya le dijo que debían ser breves: el doctor Gabaldón no perdonaba la impuntualidad. Llegaron quince minutos tarde y Noya temió que la iniciativa se frustrara por aquella falta. Patarroyo se justificó en Bolívar y Gabaldón respondió grave: “Si usted fue a visitar a ese señor, yo lo perdono”.

Gabaldón y Noya viajaron a Bogotá y visitaron el Instituto de Inmunología del Hospital San Juan de Dios, donde trabajaba Patarroyo. Durante la primera visita, el doctor Gabaldón se sintió indispuesto luego de un almuerzo. Esa tarde se marchó al hotel, en lugar de ir al laboratorio. Cuando Noya y el doctor colombiano Roberto Amador fueron a ver cómo estaba, la habitación olía a amoníaco. Era lo que se denomina aliento urémico, síntoma de que los riñones del doctor Gabaldón no estaban procesando las toxinas que se expulsan por la orina. Regresaron a Caracas y Gabaldón estuvo un mes hospitalizado e inconsciente.

El doctor Gabaldón no presenció las jornadas de vacunación que arrancaron el 25 de agosto de 1989 en la población de Guarataro del municipio Majadas, al noroeste del estado Bolívar, habitado por agricultores que empezaban a enfermarse de malaria. Ese estudio fue la primera evaluación de una vacuna contra la malaria en población civil y el primer ensayo con una vacuna sintética que arrojó una eficacia del 55% para Plasmodium falciparum y 41% para Plasmodium vivax. Fue el primer proyecto internacional de investigación que coordinó Noya. “Después de probar la SPf66 en 20.000 pacientes en América, Asia y África, se comprobó que la vacuna no alcanzaba la eficacia deseada, pero sentó las bases de los diseños de estudios de campo de futuras vacunas contra la enfermedad”.

Después de la muerte de Gabaldón el 1 de septiembre de 1990, Noya asumió la dirección del Centro para Estudios de Malaria.

A partir de los ensayos con la SPf66, durante los noventa el doctor Noya buscó en el norte de Bolívar pacientes asintomáticos, es decir, personas infectadas con Plasmodium que no manifestaban síntomas. Pero no los encontró porque solían aparecer en zonas de alto contagio, donde los pacientes desarrollan cierto grado de inmunidad contra el parásito y dejan de mostrar síntomas tras infectarse muchas veces.

Los pacientes asintomáticos son importantes porque transmiten el parásito a los mosquitos. Como no sienten el malestar, no van al médico, no se tratan y la infección se propaga. En estudios previos se había encontrado una relación de cuatro a seis asintomáticos por cada paciente que tenía síntomas. En 2017, Venezuela registró 53% de los contagios de malaria en América: 411.586 casos. Si la cantidad de infectados en 2018 fue similar y se suman los pacientes asintomáticos, el cálculo podría dispararse hasta 2,8 millones de infectados que necesitarían antimaláricos en 2019.

El doctor Noya pensaba que la única forma de parar el contagio en áreas endémicas era tratándolos a todos: los que tenían síntomas y los que no. Quería demostrarle al Gobierno que debía contar en sus estadísticas a los pacientes asintomáticos y no solo a los que se infectaban por primera vez. Bolívar era el estado con mayor transmisión de malaria en Venezuela desde 2003, el lugar ideal para buscarlos.

El sistema centralizado de vigilancia epidemiológica que construyó Gabaldón se desmanteló durante el gobierno de Hugo Chávez, lamenta Noya. El monitoreo y atención de brotes se repartió entre las direcciones regionales de salud ambiental del Ministerio de Salud y las gobernaciones, aunque la transmisión no responde a fronteras sino a un efectivo control epidemiológico. La situación se agravó durante la época del arco minero, una iniciativa de Chávez que rescató Nicolás Maduro en 2016 para explotar los minerales de Guayana. Ese año, el Ministerio de Salud dejó de proveer antimaláricos al Centro para Estudios de Malaria. Los tratamientos son donados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y ONG internacionales.

Desde 2008 hasta 2017, el número de casos de malaria en Venezuela aumentó 1.185%, según las estadísticas publicadas en el Boletín Epidemiológico y por la Organización Mundial de la Salud.

Durante una alocución el 26 de marzo de 2018, Maduro mostró una bolsita de plástico que contenía varios blíster y un papel que decía:

“Nicolás Maduro, conductor de victorias. Tratamiento antimalárico totalmente gratuito”. Reconoció que “la explotación de las minas en Bolívar” había creado “un problema serio de malaria” y dijo que el gobernador de Bolívar, el mayor general de la Guardia Nacional Justo Noguera, estaba “al frente de esta batalla por la salud”.

La OPS asesora a Venezuela en el programa nacional de eliminación de la malaria. El prólogo de las pautas de tratamiento de 2017 dice: “Debido al movimiento de personas sobre el arco minero, procedentes de diversos estados y países fronterizos, el riesgo de transmisión de casos de malaria se ha ampliado a todo el territorio nacional”. El documento se reparte entre los médicos en las zonas endémicas y recomienda diagnóstico temprano y tratamiento completo, la receta de la Organización Mundial de la Salud para todos los países. Por eso la OPS suministra medicamentos, insumos de laboratorio y mosquiteros impregnados con insecticida a Venezuela.

La Organización Panamericana de la Salud provee a Venezuela de insumos como pruebas rápidas para diagnosticar el paludismo.

La Organización Panamericana de la Salud provee a Venezuela de insumos como pruebas rápidas para diagnosticar el paludismo.

En las minas de Guayana se conjugan varios factores que propician la transmisión. Los mosquitos se reproducen donde los mineros deforestan, explica la bióloga María Eugenia Grillet, investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la UCV. Cuando encuentran oro, despojan la tierra de su protección vegetal y dejan lagunas y charcas que se calientan bajo el sol sin que medie la sombra de los árboles. Las hembras del Anopheles disponen de más espacio para depositar sus huevos, más mineros de quienes alimentarse y más parásitos que las infectan cuando chupan sangre. Las aves y los mamíferos emigran cuando desaparece la vegetación y quedan los indígenas y los mineros para alimentar a los mosquitos.

Cuando crece la pobreza, más personas van a las minas y aumentan los casos de malaria en los municipios mineros de Guayana, como ocurrió en los ochenta después de la devaluación. Los nuevos mineros son ingenuos inmunológicamente porque nunca se han infectado con Plasmodium y no disponen de defensas para contrarrestar la infección. No reciben todas las dosis de antimaláricos ni disponen de mosquiteros impregnados con insecticidas en las minas. Cuando regresan a casa muchos mineros siembran, a decir de los malariólogos, “la semilla malárica”: llevan el paludismo a estados donde había sido eliminado en décadas anteriores. Los anofelinos locales pican al paciente que se contagió en Guayana, se infectan y transmiten la enfermedad a personas que no han estado en Guayana. Esos pacientes se llaman casos autóctonos porque se infectaron en su lugar de origen. En Caracas no hay transmisión porque es un valle y la topografía no favorece a los criaderos del Anopheles, pero hay paludismo en los Valles del Tuy, a setenta kilómetros de la capital.

La semilla malárica se dispersa por América. Científicos venezolanos y de la Universidad de Glasgow dijeron que podría propagarse una epidemia por Suramérica debido a la migración de venezolanos contagiados con enfermedades infecciosas como la malaria, en un estudio publicado en febrero de 2019 en la revista médica The Lancet.

Manejando una camioneta Chevrolet del Centro para Estudios de Malaria, Noya viajó en diciembre de 2018 a Bolívar junto con Albina Wide y Rosa Contreras, profesoras en la Escuela de Medicina Luis Razetti. Albina era bióloga; Rosa, bioanalista. Juntos habían visitado zonas endémicas de paludismo durante más de treinta años. Montserrat, recién graduada de bioanalista, era la nueva integrante del equipo. Por primera vez participaba en una salida de campo con sus maestros.

El doctor Noya llevó su computadora personal para hacer una presentación de 80 láminas a médicos y microscopistas de Tumeremo, sobre los factores que dificultan el control del paludismo. Recorrieron 882 kilómetros desde Caracas hasta Tumeremo. Al día siguiente, Noya y su equipo dictaron talleres a microscopistas. Muchos eran habitantes de los pueblos indígenas y comunidades alejadas que fueron entrenados por el Ministerio de Salud para diagnosticar el paludismo y subsanar la falta de personal sanitario en regiones inhóspitas.

El doctor Noya les presentó muestras de parásitos difíciles de identificar para que practicaran. Estaba orgulloso de Luis Peterson, “el mejor microscopista al sur del Orinoco”. Una vez le mostró a Peterson una lámina de ovale, una especie de Plasmodium que existe en África, no en América.

"Doctor, eso no es falciparum, ni vivax ni malariae. Yo sé que en Venezuela no hay, pero diría que eso es un ovale", le dijo Peterson a Noya con los ojos pegados al microscopio. Ningún estudiante del Posgrado Nacional de Parasitología en Caracas había superado esa prueba.

Los microscopistas contaron que en las zonas de mayor contagio veían de 100 a 150 muestras de sangre por día, aunque los bioanalistas del Ministerio de Salud les recomendaban no examinar más de 70 para evitar que el cansancio los llevara a equivocar el diagnóstico. El Ministerio no les daba metanol ni colorantes para fijar y diferenciar las especies de parásitos maláricos en campo. Preocupados, preguntaron cómo superar esas limitaciones. El doctor Noya les dijo que en Caracas recibieron 56 pacientes durante 2018 que se habían contagiado en las minas con Plasmodium malariae, pero en los reportes locales nunca encontraban esa especie. Eso demostraba fallas en el diagnóstico local.

Entre 2017 y 2018, en el Centro para Estudios de Malaria vieron casos de malaria triple por primera vez. Pacientes que tenían Plasmodium vivax, falciparum y malariae al mismo tiempo. Al paciente lo pica un mosquito infectado con las tres especies o varios mosquitos infectados con cada una. La malaria triple indica que las cargas parasitarias están fuera de control.

La mayoría de los casos de malaria se producen en los municipios mineros de Guayana.

La mayoría de los casos de malaria se producen en los municipios mineros de Guayana.

En una conferencia ante personal sanitario en Tumeremo, el doctor Noya les recordó que el combate contra la malaria es un engranaje vivo gracias al trabajo en equipo de médicos, bioanalistas, microscopistas, enfermeros, investigadores y choferes. Madrugan para llegar a las minas por caminos pantanosos, no comen durante los operativos en comunidades apartadas y corren el riesgo de infectarse si la jornada se alarga hasta el anochecer en zonas de contagio. Los doctores, a su vez, plantearon dilemas asociados al trabajo en las minas.

—Si los sueldos que nos paga el Ministerio de Salud no nos alcanzan para comer, ¿aceptamos que los grupos armados nos paguen con oro o dólares? —preguntó un médico.

—¿Y vamos a dejar que nos extorsionen? —respondió otro.

Una doctora contó una anécdota:

—Le tengo una buena y una mala noticia, doctora —le dijo un microscopista.

—La mala primero —respondió la doctora.

—Los malandros no la quieren.

—¿Y la buena?

—La guerrilla sí.

El equipo de Noya recogió más de 300 muestras de sangre y orina de pacientes asintomáticos. Desde los tubos de ensayo hasta los reactivos y pruebas rápidas que usaron en la expedición fueron donados por una ONG internacional que se instala en los países donde hay emergencias humanitarias. Antes de salir de Tumeremo, almacenaron las muestras en cavas para conservarlas intactas hasta Caracas y las cargaron en la cabina de la camioneta. Luego harían pruebas moleculares a los parásitos. En el espacio que quedó libre guardaron sus equipajes, un proyector y cajas de antimaláricos para unos 200 pacientes.

La noche antes de volver a Caracas durmieron poco. Trabajaron hasta la madrugada para organizar las muestras y salieron de Tumeremo antes de las cinco de la mañana. Las carreteras se volvían más peligrosas después del mediodía. Pero se rompió la banda de los frenos de la camioneta al salir de Upata y tuvieron que buscar un mecánico a la orilla del camino. El hombre tardó toda la mañana en reparar la falla.

Cuando rodaban por la carretera de Uverito, al sur de Anzoátegui, les dispararon desde una Grand Cherokee. Eran más de las cuatro de la tarde. Las bioanalistas gritaron y el doctor giró el volante hacia la izquierda. Los asaltantes, encapuchados, se adelantaron, trataron de sacarlos del camino y las dos camionetas chocaron. El capó de la Chevrolet humeaba. Los encapuchados se bajaron, golpearon las ventanas y abrieron la puerta del conductor. Sacaron al doctor por la camisa, lo arrodillaron y lo apuntaron a la cabeza.

Con las manos arriba, Noya miró las chancletas y los pies manchados de tierra del asaltante que lo apuntaba. “Te vamos a matar”, le dijo. Cuatro pistoleros más apuntaban a las mujeres que iban dentro de la camioneta. La carretera estaba desolada. Cuando vieron a Noya encañonado, las profesoras pensaron que los matarían a todos.

Los asaltantes levantaron al médico del suelo y lo empujaron dentro de la camioneta. Uno de los delincuentes tomó el volante, otro se sentó en el puesto del copiloto y los dos vehículos entraron al bosque de Uverito.

—¿Dónde está el oro? —preguntó el copiloto apuntando a los pasajeros con la pistola.

—Somos médicos de malaria. No tenemos oro —respondió Noya.

—Si tienen una pistola escondida en esta mierda, los matamos —respondió el copiloto mientras revolvía la guantera.

Se detuvieron en un descampado y les ordenaron que se acostaran boca abajo en el piso, mientras los asaltantes saqueaban la camioneta. Uno de ellos le dijo a Montserrat que tirarían las llaves en el piso, cerca del caucho delantero izquierdo. Prendieron la Grand Cherokee y se fueron.

El doctor y las bioanalistas se levantaron y verificaron que nadie estaba herido. Les robaron los celulares y las carteras. Revisaron la cabina y se habían llevado el equipaje, las cajas con los 200 tratamientos de antimaláricos y la computadora del doctor Noya. No tocaron las cavas; los tubos de ensayo con las muestras de los pacientes asintomáticos estaban intactos. El estudio se había salvado.

Créditos

Dirección general: Ángel Alayón y Oscar Marcano

Jefatura de investigación: Valentina Oropeza

Jefatura de diseño: John Fuentes

Jefatura de innovación: Helena Carpio

Texto: Valentina Oropeza

Asistencia de investigación: Gustavo Sucre y Yorman Guerrero

Fotografías: Roberto Mata, Rodrigo Picón | RMTF, Centro para Estudios de Malaria, Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón y Juan Barreto | AFP.

Edición: Ángel Alayón y Oscar Marcano

Producción digital: Helena Carpio

Redes sociales: Salvador Benasayag

Caracas, lunes 8 de julio de 2019